今回は前回に引き続き、「学校法人における資産運用と資金調達」について解説します。前回は学校法人における資産運用リスクと資産運用規程作成上の留意点などについて解説しました。今回は資産運用に伴い損失が生じた場合の会計処理を中心に解説します。

なお、文中意見にわたる部分は筆者の個人的な見解であり、筆者が所属する法人の公式的な見解ではないことを申し添えます。

1.有価証券評価損の会計上の取扱い

学校法人会計基準第25条により、資産の評価は取得価額をもって行い、その保有目的を問わず、保有するすべての有価証券を取得価額で評価します。ただし、取得価額と比較してその時価が著しく低くなった場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によって評価しなければなりません(会計基準27条)。

⑴ 「著しく低くなった場合」の考え方

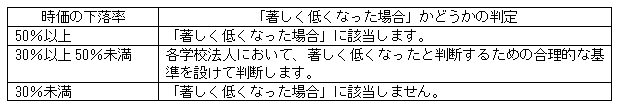

取得価額に比べどの程度時価が下落した場合に「著しく低くなった」というのでしょうか?従来その具体的な取扱いが明確ではなかったため、具体的な処理の基準を示すこととされました(文科省第8号通知、実務指針第45号4-3)。

有価証券の時価が「著しく低くなった場合」とは、必ずしも数値化できるものではありませんが、少なくとも個々の銘柄の有価証券の時価が取得価額に比べて50%以上下落した場合には「著しく低くなった場合」に該当すると判断すべきです。この場合には、合理的な理由がない限り、時価が取得価額まで回復する見込みがあるとは認められないため、評価減を行わなければなりません。

また、たとえ時価の下落率が50%未満であっても、30%以上の下落があった場合には、それが「著しく低くなった場合」に該当するかどうかは、各学校法人の判断で合理的な基準を設けて判断することとなります。

なお、個々の銘柄の有価証券の時価の下落率が30%未満の場合には、一般的には「著しく低くなった場合」に該当しないものと考えられます。

⑵ 「回復が可能と認められるとき」の考え方

一般的に、有価証券の時価の「回復が可能と認められるとき」とは、株式の場合、時価の下落が一時的なものであり、期末日後おおむね1年以内に時価が取得価額にほぼ近い水準にまで回復する見込みのあることを合理的な根拠をもって予測できる場合をいいます。この場合の合理的な根拠は、個別銘柄ごとに、株式の取得時点、期末日、期末日後における市場価格の推移及び市場環境の動向、最高値・最安値と購入価格との乖離状況、発行会社の業況等の推移等、時価下落の内的・外的要因を総合的に勘案して検討することが必要です。ただし、株式の時価が過去2年間にわたり著しく下落した状態にある場合や、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合又は2期連続で損失を計上しており、翌年度もそのように予想される場合には、通常は回復する見込みがあるとは認められません。

他方、債券の場合は、単に一般市場金利の大幅な上昇によって時価が著しく下落した場合であっても、いずれ時価の下落が解消すると見込まれるときは回復する可能性があるものと認められますが、格付けの著しい低下があった場合や、債券の発行会社が債務超過や連続して赤字決算の状態にある場合など、信用リスクの増大に起因して時価が著しく下落した場合には、通常は回復する見込みがあるとは認められません。

ただし、時価が取得価額に比べて50%以上下落した場合の「特に合理的と認められる理由」とは、時価が取得価額まで回復する見込みがあることを合理的な根拠をもって予測できる程度の理由であり、1年後の時価は通常予測可能なものではないため、実務的にはこれを示すことは極めて困難と思われます。 したがって、例えば、会計年度末日において時価が 50%以上下落している場合でも、その計算書類の理事会承認日までの間に、時価が取得価額まで回復している場合のように、回復の事実が明らかな事象に基づき、あくまでも限定的に解釈すべきです(実務指針第45号4-4)。

なお、当該実務指針において、「その計算書類の理事会承認日までの間に、時価が取得価額まで回復している場合のように」との例示が挙げられていますが、決算理事会開催日よりも前に、計算書類案が出席予定理事に配布されているケースがありますから、時価の回復可能性の判断日を理事会承認日とするのは実務上困難な面が生じるものと思われます。

⑶ 時価の下落率が30%以上50%未満の場合における「合理的な基準」の考え方

時価の下落率が50%未満であっても、状況によっては時価の回復可能性がないとして減損処理を要する場合があることから、時価の著しい下落があったものとして、回復可能性の判定の対象とされることもあります。この場合、時価の著しい下落率についての固定的な数値基準を定めることはできないため、時価の下落率が30%以上50%未満の場合には、状況に応じ個々の学校法人において時価が「著しく低くなった」と判断するための合理的な基準を設けて判断することとなります。

この「合理的な基準」は個々の学校法人においてそれぞれ設けることになるため、様々なものが考えられますが、具体的に、どのような場合に「著しく低くなった」と判断するのかを明確にしておくことが必要です。その指標としては、例えば株式については株価の推移、株式の発行会社の財政状態、株式の発行会社の経営成績の推移など、債券については格付け機関による格付け、債券の発行体の財政状態、債券の発行体の経営成績の推移などが考えられます。

なお、恣意性を排除するために、「合理的な基準」については、資金運用規程などの文書に明文化しておき、毎期継続的に適用することが必要です(実務指針第45号4-5参照)。ここでは理事会において承認された資金運用規程に限定されておらず、何らかの文書により明示されることを求めています。ただし、どのような文書形式にするかは当該学校法人の監査をする公認会計士又は監査法人と十分に協議してから文書化してください。

2.デリバティブ取引の会計上の取扱い

学校法人の資産運用の形態としては、預金や公共債(国債・地方債・政府保証債)等の保有のほか、前回解説した平成20年の米国におけるサブプライムローン問題に端を発した金融危機以前は、仕組債やデリバティブ(金融派生商品)取引などの金融商品による運用も目立っていました。特に、デリバティブ取引は、金融の自由化、国際化の流れの中で、金融・証券市場で大きく拡大しており、市場における金利や為替の変動リスク回避の手段として利用されるほか、それ自体が投資目的としても利用され、少ない投資金額で多額の利益を得る反面、多大の損失を被るリスクもあります。仕組債も一般にデリバティブが組み込まれた債券とされ、必ずしも元本保証のあるものではありません。この問題に関し、文科省は、「学校法人における資産運用について(通知)」(第7号通知、平成21年1月6日)を発出し、公教育を担う学校法人の資産運用については、その安全性の確保に十分留意し、必要な規程等の整備を行い、学校法人としての責任ある意思決定を行うとともに、執行管理についても規程等に基づいて適正に行うなど、統制環境の確立に努める必要がある旨提言しています。

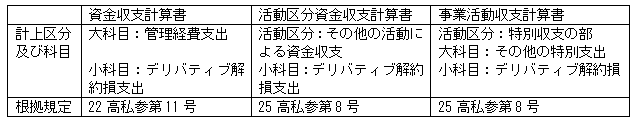

このようなデリバティブ取引で、解約による違約金等の損失が発生した場合には、当年度の教育研究活動に直接関係しない支出であり、また財務活動に伴う資金運用の損失と言えることから、経常的な収支の「教育活動外収支」に計上すべきとも思えます。しかしながら、このような損失は、「特殊な要因によって一時的に発生した臨時的な事業活動支出」と言えますから、特別収支の部の「その他の特別支出」に小科目「デリバティブ解約損」として処理することになります。

なお、各計算書における「デリバティブ解約損」の計上区分を示すと以下の通りとなります。

[参考]

学校法人会計のすべて(税務経理協会)

(永和監査法人 公認会計士 津村 玲)